伐採した木は丸太に加工して出荷します。

買ってくれる方の要望に応じて、樹種や長さ、太さを揃えて出荷します。

生産した素材丸太は山林からトラックで搬出されます。

素材生産者は販売先のオーダーに応じて、サイズや数量を整えてトラックに積み込みします。

値段は樹種やサイズによって変わります。

一般的に広葉樹は高額で針葉樹は安価です。

太くて長いと高価で、細くて短いと低価格です。

素材丸太を値付けする単位は、重さではなく体積を使います。

パルプ原料などでは計量した重量によって値決めすることもあります。

あまり知られていない素材丸太の価格について紹介します。

丸太の価格は材積で

素材丸太の価格は、丸太体積となる立方メートル単位で値段が決められます。

重さですと丸太が水を含んだ雨天時は誤差が大きくなります。

木材なので含水率が一定ではなく、乾燥具合により大きく重量数値が変わってしまいます。

そんな理由なのか体積で値決めする歴史は古く、尺貫法の江戸時代から使われています。

木材の体積は材積と呼ばれます。

材積って?はかり方は?

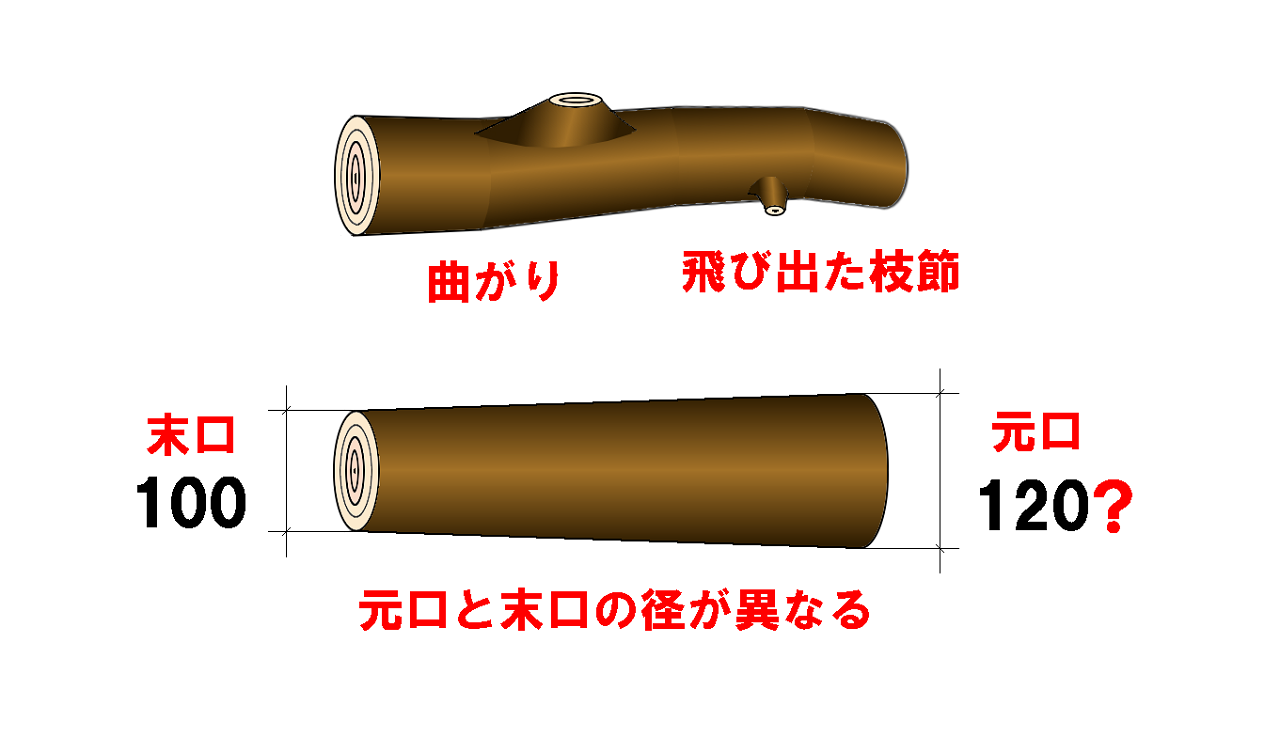

丸太は工業製品ではないので、完全に同じカタチのものは二つとありません。

自然の林産物で一本ずつ形状が違いますから、精密に材積を算出するのは困難です。

お金に関することなのでトラブルを防止し、取引を円滑にするために一定のルールが必要です。

そのために材積の算出方法は、日本農林規格(JAS規格)で規定されています。

素材丸太の材積は、枝や樹皮を含まずに計算されます。

末口の直径をはかり、”直径×直径×長さ”で計算されます。

つまり、円柱や円錐のような丸太を角柱として体積計算されるのがルールなのです。

丸太価格は立方メートルでいくら

素材丸太の流通販売において、単位材積に値段をつけて取引することがほとんどです。

ケヤキやナラなどの高級木材は、その素性や形状によって一等、二等などの品等が付きます。

針葉樹なら1m3単価が1~2万円に対し、高級銘木は50万円以上になることもあります。

ものすごい単価の差ですね…。

素材丸太を売買取引する銘木市は、月に一度ほど各地で開催されています。

材積価格を基準に競り合うオークション形式で競り落とされます。

重さで取引することも

伐採された素材丸太は工業製品ではないので、真っすぐではないものも多いです。

二股三股になったり、盆栽のように大きく曲がっていることもあります。

曲がりくねって長さが測定しにくく、樹幹部が朽ちている木もあります。

そんな丸太は価格が安い傾向ですが、バイオマス原料やチップ材としては貴重な資源です。

でも、1本ずつ材積を算出するのはコストがかけられず困難です。

そこで、パルプ原料となる木材は、古くから重さで価格を決めて取引することがあります。

製紙会社に多い取引方法です。

重量で取引するのは、丸太単価が高くない低質材などに多い値決め方法です。

国際的な木材取引でも材積

材積で価格を決めて取引するのは海外でも同じです。

日本では立法メートルですが、アメリカやカナダでは、ボードフィート(board-feet)という単位を使います。

1ボードフィートは、厚さ1インチ(2.54cm)、縦横とも1フィート(30.48cm)の板材の体積です。(約2359.74cm3=0.00236m3)

1m3は、約423.776ボードフィート、となります。

国際的にも木材取引にはやはり材積を使います。

輸出入に使うインボイスでも材積の記述が必要です。

材積が使われる木材業界

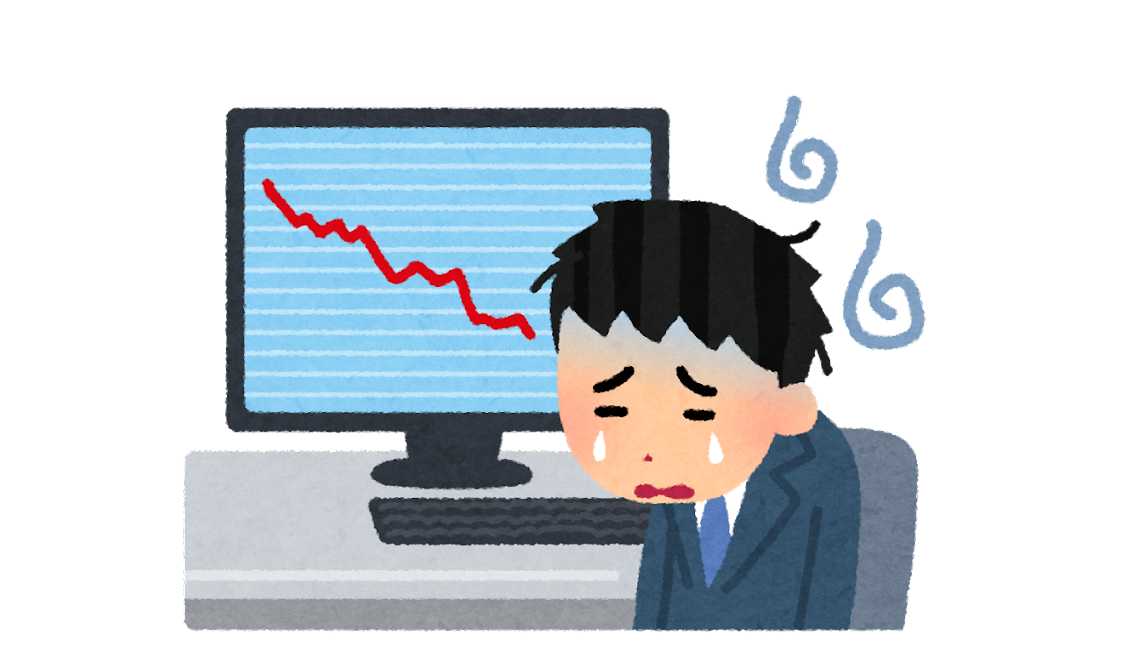

穏やかな職種の林業というイメージがありますが、素材丸太の取引価格は意外に大きく変動します。

木材価格は景気や円相場に左右され、供給が不足したり需要が大きく落ち込むことがあります。

円高、景気低迷に弱い丸太価格

急激な円高になると輸入材が安価になります。

円高局面ではあきらかに国産素材丸太の注文が入らなくなります。

特に為替の影響を受けやすいのは、流通関係の「梱包材」や「パレット材」です。

輸入材が有利な円高だと、海外生産のラジアータパインなどに置き換わります。

さらに円高が続き国内生産が停滞すると、自動車等の工業製品の物流が滞り実需も急減します。

流通資材にとどまらず、住宅着工件数減などで建築材の不振もあらわれます。

建材や仮設資材も売れなくなり需要減で、国産素材丸太は価格下落の要因になります。

好景気や景気低迷は、材積で求められた単位単価にあらわれます。

「今の価格は、m3いくら?」などと話すのも木材業界の習慣です。

在庫保存ができない素材丸太

丸太は伐り出して長期間積み上げておくと、腐朽したり虫害被害のリスクがあります。

山林伐採現場の集材場所は仮設が多く、屋外なので風雨にさらされたままです。

土砂災害に見舞われるリスクもあります。

倉庫に保管できれば一定期間の保存が可能ですが、コストの問題でそれは不可能です。

立木から素材丸太にした後は、長期間保存ができないことに注目してください。

丸太には食品のように消費期限があるのです。

製材小売価格も材積で計算

身近な木材の小売販売でも材積を使っています。

ホームセンターで販売している木材は、地元製材所の加工商品も多く並べられています。

製材品はカンナがかかって表面がキレイだったり、面取りという角を丸く加工している商品もあります。

未乾燥もあれば人工乾燥製材もあります。

それらも含めて小売価格の算出根拠に材積を使っていると思います。

取引では、乾燥や面取りなどの二次加工にも材積で加算したりします。

少量なら「1本何円」もありますが、木材流通では小売りでも材積をもとに値段が算出されます。

まとめ、木材取引に欠かせない材積

ご紹介のとおり、木材業界では製材や素材丸太の値決めを、材積で算出します。

それは木材価格のあらゆる場面で使われています。

浮き沈みが激しい丸太価格

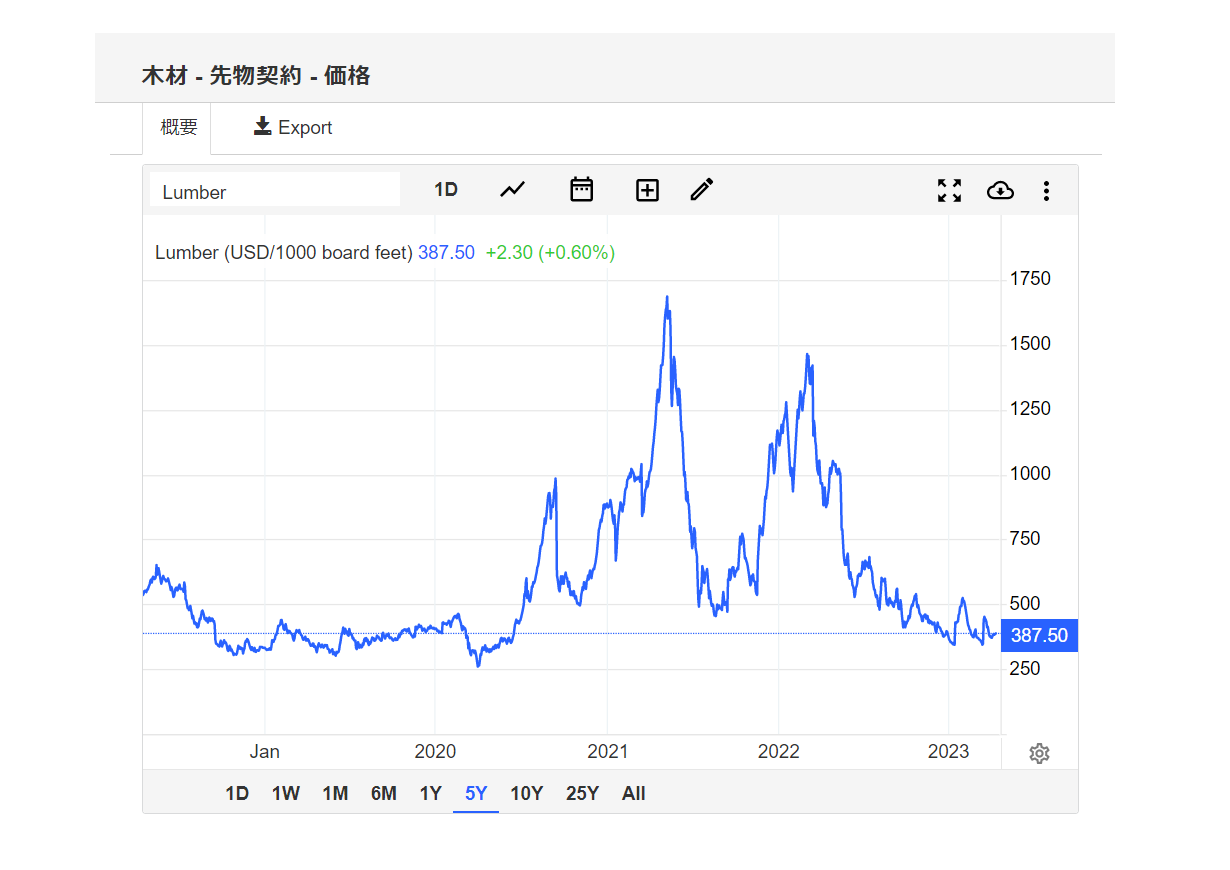

のどかなイメージの林業木材業ですが、木材の国際先物取引も存在します。

商品先物市場ですから日々、価格が変動します。

しかも、近年の木材価格は意外にも変動幅が大きいのです。

2023年4月現在の先物価格は、約390USD(1000board-feet)です。

皆さんご存じの”ウッドショック”では2021年5月に、約4倍の1600USD以上に高騰しました。

鉄鋼や原油でも4倍にまで変動してません。

現物価格と先物価格に差がでますが、それにしてもすごい変動だと思いませんか?

山林売買でも…

材積を使うのは立木状態の山林取引でも同様です。

同じ曲がりや品質が二つとない自生する立木材積を、精密に割り出すことは困難です。

山林を売買するときでも、自生する立木がどれぐらいの素材丸太に置き換わるかを考えます。

土地代+立木代(どれぐらいの丸太が生産できるか?)で見積もります。

胸高直径を計測して面積を参考に、おおよその立木材積を計算しています。

ただし、伐採や搬出のために林道新設などで莫大な費用がかかる山林が多いことに注意が必要です。

現在は山林調査でも画像映像認識技術が利用されてます。

アップデートされて精度が向上してきています。

ドローンを使いセンサー技術の精度が上がり計測力が進展すれば、すぐに立木の材積を調べることができるようになるかもしれません。

ちょっと特殊な木材という素材

固体と液体の複合物で、自然の林産物である木材は単位体積で値決めされることがご理解いただけたと思います。

食品ではなく工業製品でもない木材は、ちょっと特殊なマテリアルです。

丸太材積計測も角柱ベースであることはあまり知られていません。

さらに樹皮はそれに含まれません。

同じ木材でも材積単価が数十倍も違うことも、一般の人には驚きかもしれません。

そして、その価格が先物取引で大きく変動することもあります。

歴史的にも国際的にも木材価格算出には材積が使われていることを知っておいてください。