年輪の幅がせまいと硬い木になります。

角材や板材に製材加工しても腐りにくくて 「寸法くるい」 が少ない材木になります。

職人から好まれる良質な木です。

一方、生長が早い木は年輪の幅が広いので、製材すると乾燥収縮で寸法差異が大きくなります。

立木を評価するには製材して材木になったときの品質を見極められます。

立木の状態で価値が決まります。

山林を見て丸太にした時の品質を見極める力が必要です。

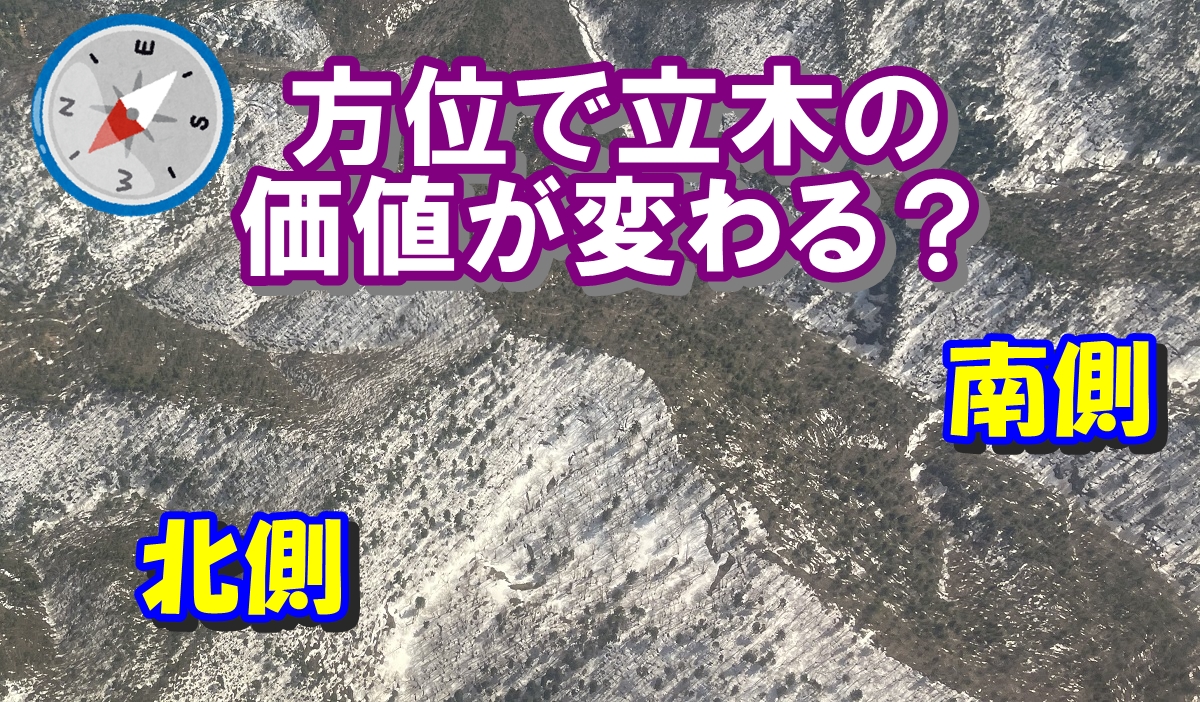

針葉樹のことで古くから言い伝えられている立木の方位について考えてみたいと思います。

ただし、地域差があり例外も多く存在することをご承知おきください。

北向き立木は価値が高い

山林の方位は、一般的に北向きの方が年輪幅が狭く細くなっていて硬い木です。

それらが品質が高いと言えます。

南向きは日当たりが良くて成長が早いです。

その分、年輪幅が大きいです。

水分が抜けて乾燥すると年輪幅が狭くなっていきます。

元々の年輪幅が大きいものほど、材木にしたあとの「寸法くるい」が大きくなります。

ただし、山林では地形が複雑に変化していて南向きの斜面でも日当たりが悪い場所があります。

そのような場所は例外です。

南向きの山林でも良質な立木が生長することもあります。

一般的には南向きの斜面の方が光合成がすすみ生長が早くなり、年輪幅が広くなってしまいます。

北向きの立木の方が生長が遅く年輪幅が狭くなります。

材木として高価値になる可能性が高いでしょう。

北斜面に良材があるが凍裂に注意

北向きの斜面は確かに良い立木があります。

日当たりが悪い「北向き」にデメリットは無いのでしょうか?

寒冷地の北海道では日当たりが悪いと「凍裂」が入ることがあります。

凍裂とは、冬の厳寒期に冬眠状態に入っている樹木内のわずかな水分が凍り、樹幹内が縦に割れてしまう現象です。

「神秘的…」と自然現象を観る方に歓迎されますが、木材としてみると材質の価値を下げます。

間違いなく北向きの立木に良材があります。

しかし、寒冷地では凍裂に注意しなければなりません。

凍裂が入りやすいトドマツ

南向き斜面のトドマツは成長が早いが腐っているものも多くあります。

外見キレイな立木に見えるものの、樹芯が腐っているのがよくあります。

北向き斜面の方が良材がとれるとされています。

トドマツは、アテやヌレと言う樹幹部の欠点が見られます。

斜面が急傾斜だったり、地盤、土質、強風の影響でなかなか良材が育たないとされています。

トドマツは北斜面で凍裂が入りやすく、極寒地の尾根沿いに多く見られます。

アカエゾマツは安定成長

アカエゾマツも北向きの斜面の方が良材が育つとされています。

湿地帯のアカエゾマツは立木の成長が悪くて、あまり良質な材木にならないようです。

トドマツと同じく岩盤質地帯、急傾斜地では、樹芯の欠点や芯腐れが多いとされてます。

北海道で盛んに植林されたアカエゾマツは供給量が減らない見込みです。

なぜこの樹種が選ばれたのか?は成長の安定、収穫量の期待などと言われてます。

植林木は虫害、ねずみ等の獣害、病気で意外と生長が難しいものです。

それだけ北海道の環境に合った植林樹種といえます。

欠点が少ないカラマツ

カラマツはもともと樹幹部分の腐れや欠点が少なく、南向きも北向きの斜面もそれほど材質に影響がありません。

北斜面にあるカラマツ立木はやはり成長が遅いです。

カラマツは針葉樹の中でも日当たりが特に重要です。

しっかり日が入れば北向きの斜面でもよく育ち、急斜面でも良材が収穫できるとされています。

樹芯の欠点が比較的少ないカラマツは針葉樹の中で品質が安定してます。

カラマツは植林してから20年までは強風や雪害を受けやすいです。

この時期を過ぎれば安定した成長が期待できます。

広葉樹も北向きの立木が良い

北向きの斜面が生長に好条件なのは広葉樹も同じです。

年輪幅が狭く硬い立木は、家具や内装材にしても良質で材質も安定してます。

南向きの斜面にある広葉樹は、成長が良いので太くて見た目は素晴らしいのです。

見た目と違い、丸太にしてみると樹芯に腐朽があったり欠点が多かったりします。

北海道のカバ類は、特に北向きが良いとされています。

例外もある

ただ、広葉樹の一部には例外もあります。

ブナやシナは南向きの立木の方が材質が良いとされています。

ブナは硬い木です。

方角に関係なく生長が遅く、品質にバラツキが出にくいからなのではないでしょうか。

反対に、成長が早く柔らかいシナノキは良く生長します。

シナの用途は強い耐久性を期待されていない合板ランバーコアや割り箸、マッチ棒、鉛筆などです。

南北の品質差が影響せず、とにかく早い生長だけを期待されているからなのではないでしょうか?

南北の方位だけでなく

一般的には、針葉樹も広葉樹も北向きの斜面の立木が良質と言われています。

日当たりが良い南向きの斜面では、太くなり生息する立木本数も多いとされています。

面積当たりの収穫量も上がり生産性が良いと言えます。

南向きの斜面でも、近くに高山があったり凹んだ土地などでは日の当たり方も変わります。

山林地形は複雑です。

地形によって生育条件が変わってきます。

すべての地域で山林方角をひとくくりに述べるのは難しいでしょう。

東西については?

東西の斜面についてはどうなんでしょうか?

様々な情報、意見があり、傾向について何とも言えません…。

私見では若干、東向きの方が良くて西向きの方が条件が悪いのかもしれません。

やはり、日の当たりが良くなくて成長が遅い条件の方が良い材木となるのでしょう。

潮風や北風

沿岸部の強風が吹き付ける地域の立木は、欠点や腐れが発生しやすいようです。

潮風を直接受けることは木材に悪条件をもたらし、樹種問わず材質に良い影響を与えません。

沿岸から数十kmまでの山林には注意が必要ですね。

「北向きの立木は良い…」と申しましたが強風地は注意してください。

北向きの斜面は冬期に強い北風を受けます。

成長が遅いだけでなく、成長不良で異様な低木になっていることもあります。

盆栽のような木ばかりでは木材生産地として成り立ちません。

急傾斜地にも注意

トドマツで申しましたが、マツ類は樹芯に欠点があって低材質と分類されることがあります。

その理由の一つとして急傾斜地があります。

山林の急傾斜地は少しずつ地盤がズレていることが多いです。

そのため立木の樹芯にダメージがあるとも言われてます。

北向きの斜面であっても急傾斜地では材質に問題が出てしまいそうです。